Don Cristóbal Arnaldo de Isasi, le Basque rebelle, dernier défenseur de la Jamaïque espagnole (1655-1660)

Pr Jacques de Cauna, docteur d’État (Sorbonne), article paru dans Baskulture

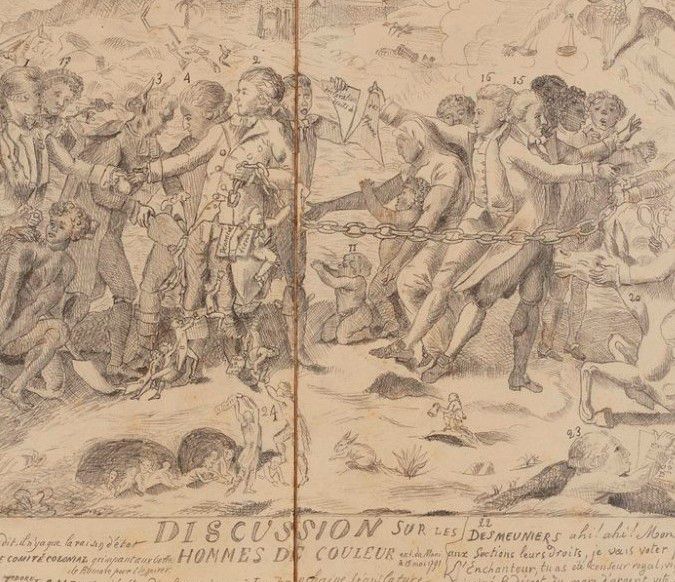

Quasiment inconnu de l’ensemble des historiens de la Caraïbe, et du reste du monde, Don Cristóbal Arnaldo de Isasi reste l’objet d’une remarquable dévotion respectueuse en Jamaïque où son nom est toujours cité, plus ou moins déformé par la langue anglaise, notamment dans tous les ouvrages scolaires, à l’occasion du chapitre obligatoire que constitue la saga des célèbres Marrons des Montagnes Bleues1, esclaves fugitifs qui, fait exceptionnel dans l’histoire mondiale, finirent par obtenir des Anglais en 1739 la signature d’un traité de coexistence pacifique et de reconnaissance de leurs droits à un gouvernement autonome avec la Couronne britannique dans leur village-capitale secret de Nanny Town, du nom de celle qu’ils considéraient comme leur reine historique. Ce haut fait d’armes, au terme d’un long parcours de luttes de résistance à l’oppression et de conquête de la liberté, consacre pour tous les descendants d’esclaves aux Antilles la reconnaissance officielle d’une dignité dont les Jamaïcains sont à juste titre très fiers et qui a été reconnue par l’inscription du site par l’Unesco en 2015 au patrimoine mondial de l’humanité. On peut regretter toutefois que dans le descriptif qui accompagne cette reconnaissance officielle ne figure pas une seule fois le nom basque d’Isasi, qui en fut à l’origine historique mais est sacrifié sans doute pour les besoins d’une cause réduite à une transmission patrimoniale de valeurs communes des premiers habitants amérindiens taïnos aux esclaves noirs.

Les Isasi, Basques créoles d’Amérique

Un rapide retour sur les événements historiques et leur protagoniste nous permettra de mieux comprendre la nature du lien qui a pu exister quatre siècles auparavant entre ces noirs fugitifs et un noble Basque. On verra aisément comment, en un mot, Isasi portait en lui la composante essentielle de l’âme vasconne, cet irrépressible esprit de résistance à l’oppression qui se traduit en rébellion libertaire dans un cadre montagneux d’accès difficile face à l’invasion étrangère.

Lorsque la formidable armada navale anglaise de conquête envoyée par Cromwell aux Antilles sous le commandement de l’amiral Penn et du général Venables se présente devant la côte jamaïcaine en 1655 après l’échec de son entreprise sur Hispaniola, la grande île, très peu peuplée comme la grande majorité des possessions de l’immense empire de l’Amérique espagnole, ne compte qu’un peu moins de deux milliers de personnes de toutes classes comprenant seulement 500 Espagnols en état de porter les armes, leurs femmes et leurs enfants, à peu près autant d’esclaves noirs, quelques dizaines de noirs et mulâtres libres, d’indiens Arawaks survivants (les Taïnos) et d’aventuriers étrangers, dont quelques flibustiers français. La plupart des colons, créoles aux familles installées depuis les premiers temps, parfois depuis Christophe Colomb, sont d’ailleurs étroitement apparentés entre eux par leurs mariages endogamiques quand ils ne se sont pas mêlés au fil des ans aux autochtones indiennes ou à leurs esclave noires « ménagères ».

Un enquêteur royal arrivé en 1649 se plaint amèrement de l’un de ces créoles, le plus riche de tous, Don Francisco de Leyba Yzazi [sic] qui le reçoit très mal et qu’il dénonce pour avoir depuis seize ans, bien que marié, des relations avec une femme de couleur. C’est le traditionnel conflit en Amérique latine entre ceux des Blancs qui sont nés sur place (Criollos) et les Européens nouveaux venus (Chapetons ou Gachupinos, ceux que les Français nommaient Moutons France). Le nom indubitablement basque d’Isasi, mal rendu ici en Izazi, est orthographié de plusieurs manières : Ysassi, Issasi, Isasi, Sassi…, selon les scripteurs, et le plus souvent déformé dans les ouvrages jamaïcain en Xassi. Sa mère, Doña Lorenza Ysassi, était la sœur de Don Cristóbal Ysassi. Le couple eut un fils unique Don Cristóbal de Leiva Ysassi, neveu et commandant en second de Don Cristóbal Arnaldo de Ysassi, le gouverneur rebelle. La famille, de grande antiquité en Guipuzcoa, portait en partie les armes chevaleresques des Marzan de Isasi.

Les Isasi étaient alliés notamment aux Proenza (Don Francisco de Proenza, le plus influent des créoles à l’époque, marié à Doña Yñez de Leiva y Espinoza), aux Leyba ou Leiva (Don Francisco de Leiva Ysassi, fils de Cristóbal et Lorenza Ysassi) et Cartagena (Francisco de Leiva Cartagena), tous formant une même famille élargie dont les membres avaient pris l’habitude de se partager les quelques rares charges, offices royaux et honneurs qu’offrait l’île. On conçoit que la résistance à l’invasion anglaise fût devenue immédiatement pour eux quelque chose comme une affaire de famille. De manière significative, dès le départ du dernier gouverneur nommé et imposé par la métropole, c’est sur ces natifs du pays, créoles et parfois métis, que reposa la défense de la colonie. La famille Ysassi, des plus distinguées, illustrée par cinq générations jamaïcaines, pouvait mettre en avant ses longs services et ses racines profondes venues du Pays Basque, depuis l’ancêtre fondateur venu le premier en Jamaïque pour y commander le fort du premier établissement espagnol dans l’ile, à Sevilla la Nueva où avait débarqué Colomb, sur cette côte nord qui sera chère à son héritier Cristóbal Arnaldo dont le père avait été gouverneur...2

Cette prestigieuse parentèle s’étendait aussi bien dans l’espace caribéen que dans les temps historiques de l’Empire. Elle lui permettait de soutenir partout ses appels à l’aide contre l’Anglais. Le père de Don Cristóbal était le capitaine Don Cristóbal Sanchez Ysassi, mentionné comme officier royal et fils d’un conquistador dans une lettre au Roi, un temps gouverneur par interim, marié deux fois. Et Don Blás Ysassi Arnaldo, lieutenant gouverneur à Santiago de Cuba, n’était rien d’autre que l’un de ses nombreux frères et demi-frères, comme d’ailleurs Sebastian de Ysassi Proenza, ainsi qu’à Puerto-Rico, l’évêque Don Francisco Arnaldo Ysassi.

Même le vieux gouverneur Ramirez de Arellano était son parent par Don Juan Domingo Ramirez de Arellano y Mendoza, 9e comte d’Aguilar et marquis de la Hinojosa, époux de Doña Maria Augustina Sarmiento y Sotomayor, dame de la reine Marie Anne d’Autriche, soeur de Don José Joaquin Sarmiento de Isasi, marquis du Sobroso, né en 1642 de Doña Juana de Isasi Idiáquiez Ladrón de Cegala, 2e comtesse de Pié de Concha. Elle était fille d’Antonio de Isasi Idiáquez, capitaine de la flotte des galères de Naples en 1616 puis amiral commandant l’escadre de Guipúzcoa en 1639 pour S.M., puis général de toute la flotte de la Terre Ferme en 1647, chevalier de l’Ordre d’Alcantara et des Suprêmes Conseils de Guerre et de Marine. C’est lui que l’on trouve en 1648 inspectant les fortifications de Portobello, grand port de départ des flottilles de l’argent de la Nouvelle-Grenade, sur l’actuelle côte de Panama.

Signe sans équivoque, un autre de ses proches parents, le noble Juan de Leyva y de La Cerda, né à Alcala de Henares, 5e marquis d’Adrade, second comte de Baños, fils de Pedro de Leyva y Mendoza, capitaine général des galères d’Espagne, après avoir combattu sur mer, comme son père, les pirates algériens Barbaresques d’Alger, fut nommé vice-roi de la Nouvelle Espagne par Philippe V à 56 ans, en 1660 avant de mourir dans un monastère où il s’était retiré pour expier une vie un peu trop agitée.

Cette position sociale américaine de premier plan, dans la lignée des conquistadores, explique beaucoup de choses (comme on le voit pour la famille du poète José Maria de Heredia à travers Les Trophées par exemple). Les premières valeurs, héréditaires, qui le commandaient dans son action ne pouvaient être que la bravoure, l’honneur et la fierté, jusqu’à la vanité parfois, un patriotisme virulent, une foi religieuse et un inflexible courage associé à une indéniable rudesse guerrière féodale (il avait tué de sa propre main en 1640 un aventurier français surnommé Pedro)3. On comprend aussi ses difficultés parfois à coopérer, à partager le pouvoir, ses déceptions devant certaines réactions timorées et les désertions, mais tous les natifs de l’île, blancs, noirs ou métis, avaient confiance en lui, le respectaient et le soutenaient naturellement avec ferveur.

L’invasion anglaise de la Jamaïque et la résistance espagnole

Lorsque l’armada des trente navires de l’amiral Penn entre dans la baie de Caguaya et commence à débarquer à l’aube du 21 mai 1655 ses sept mille hommes au Fort Passage, le vieux gouverneur espagnol, Juan Ramírez de Arellano, ancien alcalde du fort d’El Morro de La Havane, très affaibli par l’âge, est bien en peine pour se défendre, ne disposant pas des forces suffisantes et la résistance va s’effondrer très rapidement. Seule une batterie côtière commandée par le maître de camp Francisco de Proenza, à la tête de quelques recrues inexpérimentées, échange quelques coups de canons avec l’envahisseur avant d’évacuer vers Santiago de la Vega (l’actuelle Spanish Town) où la capitulation sera signée le 27 mai, les Anglais demandant l’évacuation de l’île et offrant en contrepartie la possibilité pour les Espagnols de s’embarquer pour la destination de leur choix.

Mais quelques irréductibles, une soixantaine d’hommes, sous l’impulsion d’Isasi et de Proenza, décident de résister en se retirant dans l’intérieur montagneux de l’île, resté sauvage et inexploité, après avoir offert la liberté aux esclaves qui les suivraient. Ils y rejoignirent les quelques premiers fugitifs qui s’étaient installés dans des lieux inaccessibles et entamèrent avec eux et leurs chefs Juan de Bolas (Lobolo) et Juan de Serras une guérilla qui s’annonçait longue et qui durera effectivement cinq ans. Proenza, déjà vieux et devenu rapidement aveugle, mourut, laissant Isasi seul aux commandes, installé à Guatibacoa, à un jour de marche au sud de la capitale avec un troupeau de 2000 bêtes et comme sergent major son très proche parent le capitaine Don Cristóbal de Leyba

Un an plus tard, les troupes anglaise subsistantes étaient réduites à 2 500 hommes par la maladie et la faim, et Isasi, à la tête d’une centaine d’hommes, blancs et noirs confondus, poursuivait son harcèlement des soldats anglais isolés devenus habitants, en tuant notamment une quarantaine dans une embuscade meurtrière après avoir mené une attaque de nuit contre la capitale qui s’était soldée par quelques maisons hébergeant des soldats brûlées. Reconnu Gouverneur pour le Roi pour ses services dans la défense de l’île, il finit par obtenir un renfort de 300 soldats venus durant l’été de l’île voisine de Cuba et qu’il avait demandé au gouverneur de Santiago, Don Pedro Bayona de Villanueva, d’ascendance basque4, comme le Gouverner général à La Havane, le capitaine José de Aguirre. Mais cette troupe étrangère, mal dirigée, fut défaite près d’Ocho Rios (et du site actuel de Dunn’s River Falls) par les 900 hommes réunis par le gouverneur anglais O’Doyley dans ce qu’on appela la bataille de Las Chorreras (Ocho Rios), le 30 octobre 1657.

L’année suivante, en 1658, il fit une nouvelle tentative à Rio Nuevo avec des renforts lus nombreux venus de Nouvelle-Espagne (Mexique et pays voisins) et débarqués dans ce petit port de la côte nord le 20 mai. Il avait là sous ses ordres, 31 capitaines des Tercios Mexicanos (régiments), autant d’enseignes, 28 sergents et 468 soldats auxquels se joignirent une cinquantaine de ses guérilleros bien aguerris. Il fit construire un fort où il put tenir trois jours de siège au canon, du 25 au 27 juin, avant de devoir s’enfuir à nouveau devant les 700 hommes portés par 10 navires qu’avait pu réunir D’Oyley, appuyés par une importante artillerie. Près des deux tiers des Espagnols furent tués ou blessés, bon nombre de ces derniers ne survivant pas aux maladies tropicales, 150 faits prisonniers et 11 drapeaux, 6 canons et la plupart de leurs armes et munitions pris… pendant que les Anglais ne perdaient que 60 hommes.

Isasi tenta encore de résister jusqu’à ce qu’il soit finalement défait à nouveau en 1660 et obligé de s’enfuir définitivement (certains disent par l’endroit encore nommé Runaway Bay) avec ses derniers fidèles subsistants. L’élément déterminant, outre la mésentente qui s’était développé avec Bayona de Villanueva, fut la défection d’un ancien esclave noir devenu chef de bandes de marrons qui contribua activement à cette défaite en trahissant Isasi. Juan de Bolas s’était en effet brusquement rangé aux côtés des Anglais contre ses anciens compagnons, inaugurant ainsi une longue tradition d’utilisation par les forces coloniales des compétences des anciens marrons dans la chasse à leurs congénères. Dix ans plus tard, en 1670, par le Traité de Madrid, la couronne espagnole cédait définitivement la Jamaïque à l’Angleterre.

Un héros basque inconnu

On aimerait en savoir plus sur ce héros méconnu dont certains envisagent même, pour expliquer sa résilience locale et son autorité reconnue sur les Noirs, qu’il ait pu « ne pas être tout à fait blanc », c’est-à-dire qu’il fût un mulâtre, ce qui était assez courant dans les élites hispano-américaines beaucoup moins regardantes que les françaises sur le préjugé de couleur parmi les créoles. Mais rien de concret ne vient à l’appui de cette insinuation. Il est vrai que ses écrits révèlent une curieuse orthographe dont il est difficile de tirer des enseignements définitifs sur sa manière de parler, assurément peu classique, et sur la rudesse de l’homme, peu lettré, ce qui était courant chez les créoles. Tout en expliquant sans ambages qu’il tue les prisonniers par sécurité, il affiche son goût pour les belles armes, les décorations, les beaux habits qu’il prélève sur ses victimes lors des pillages qu’il offre pour paiement de leurs services à ses hommes et dont il prend la part du lion. En un mot, il ressemble davantage à un flibustier qu’à un gentilhomme de bon ton d’une cour européenne.

On se souvient parfois sur la côte nord qu’Isasi se réfugia un moment dans les grottes de Runaway Bay et sur un îlet de la baie de Saint-Ann, face à la plantation de Drax Hall. Mais à part cela, rien ne rappelle en Jamaïque son action, en termes de monument, plaque commémorative, noms de lieux ou de descendants en ayant conservé et cultivé le souvenir. Mais la mémoire du nom subsiste, elle, dans de nombreuses familles issues des différentes branches des Isasi aux Amériques. La plus connue peut-être est sans doute celle de l’ancienne présidente chilienne au nom français, Michèle Bachelet. Parmi ses ancêtres figure en effet la famille de Don Miguel Jorge de los Dolores Marzán de Isasi y Hurtado de Mendoza dont les armes – qui rappellent celles des Isasi d’Eibar – sont parfaitement connues dans leur simplicité que nous lisons ainsi : D'or à l’arbre de sinople affronté de deux loups de sable rampants. Le premier américain de cette branche des Isassi, qui était venu de Cadix et passé à Carthagène des Indes avant 1720 était un Marzán marié à une Isasi y Urueta, tous deux d’Olite en Navarre. Ces Marzán ou Marsan espagnols descendaient tous d’un chevalier Arnald de Marzán qui en 1297, le 25 octobre, vendit au sacristain Domingo Perez un jardin potager sis au quartier de San Cebrian de Huesca pour 640 sueldos jaqueses5. Cet Arnaud de Marsan était issu par peu de degrés (sans doute l’un de ses petits fils) de Pierre, vicomte de Marsan et comte de Bigorre (Petrus, comes Bigorra, vicecomes de Marciano), le fondateur de Mont-de-Marsan, qui était aussi seigneur des maisons de Saragosse qu’il cède à l’ordre du Temple et de Tarazona dont il avait reçu les honneurs en 1130 (Pere de Marzan, comite de Bigorra, in Tarazona) et qu’il tenait de son beau-père Centulle de Bigorre, frère de Gaston de Béarn, qui avait reçu ceux de Saragosse, dès 1119, puis de Huesca et Uncastillo, dans la vassalité du roi d’Aragon6.

En Hegoalde aujourd’hui (Pays Basque espagnol), la trace la plus remarquable de la famille est le palacio des Isasi à Eibar en Guipúzcoa, autrement connu sous le nom de Markeskua. Récemment restauré, il abrite aujourd’hui une institution d’enseignement supérieur, l’Udako Euskal Unibertsitatea où se donnent des cours académiques, conférences, séminaires, congrès, rencontres culturelles diverses. C’est une grande bâtisse rectangulaire classique, semblable à beaucoup d’autres de la même époque, sobre et compacte, à plusieurs fenêtres et une porte surmontée d’un arc en plein cintre à larges voussoirs. Le seul élément qui attire vraiment l’œil est, à mi-façade, une plaque finement gravée représentant artistiquement les armes de la famille, ou plutôt des deux familles alliées car il s’agit d’un blason bipartite. Et nous savons que les premiers habitants du palais à la fin du XVIe siècle ont été Martin Lopez de Isasi et Domenja Orbea, originaire de la tour d’Unzaga à Eibar, famille dont les armes représentent un chevalier au clair de lune et un arbre. La description qui en est donnée en espagnol est lacunaire, la pierre gravée n’ayant pas apparemment restitué les couleurs, ou la correspondance en lignes et points n’étant pas connue du graveur : por un lado un castillo con tres estrellas, al que rodea una bordura con cadenas; por otro, un árbol, al que parece ser le faltan tres lobos atravesados que aparecían en el escudo original de la familia. Dos leones defienden el escudo. Nous n’avons pu malheureusement contrôler sur place. En principe, les armes de l’époux et donc de Isasi devraient se trouver à dextre en termes héraldiques (c’est-à-dire dans le parti gauche de l’écu, celles des Orbea à senestre), et répondre à la description originelle : D'or à un poirier au naturel fruité de gueules et deux loups passants au pied de l'arbre, un devant et brochant, l'autre derrière, accompagné en chef d'une étoile d'azur. Supports : deux lions (on croit apercevoir ici plutôt deux sauvages). Ce dernier détail, comme la nature exacte du cimier à lambrequins surmontant l’écu, pouvant faire l’objet d’une recherche sur les lieux, tout autant que la visite d’un gîte rural voisin appelé la Torre de Isasi qui serait le lieu d’origine de la famille selon certains7.

1 Ou Windward Maroons, plus anciennement Spanish Maroons, pour les différencier d’un autre groupe installé à l’ouest de l’île, les Leewards Maroons. Voir l’historien jamaïcain Carey Robinson, The fighting Maroons of Jamaïca, Kingston, Collins & Sangster, 1971.

2 Sir Edward Long, Esqu., The History of Jamaïca. Or, general survey of the antient and modern state of the island: with reflections on its situation settlements, inhabitants, climate, products, commerce, laws, and government, London, T. Lowndes, 1774, 3 vol.

3 Jacques de Cauna-Ladevie, la diaspora des colons de Saint-Domingue et le monde créole : le cas de la Jamaïque, dans Revue française d’histoire d’outre-mer, n° 304, p. 334.

4 Notice dans Auñamendi Eusko Entziklopedia, Eusko Ikaskuntza.

5 Archivo Historico Nacional, Clero Secular-Regular, CAR 726, NUM 6. Dans la Seccion Nobleza des mêmes archives, le contrat de mariage de Magdalena de Marsan avec le comte de Belalcazar, fils du duc de Béjar, la dit « fille du prince de Pons [descendant de Françoise de Marsan], descendante de la maison royale de Lorraine (Loreno) ».

6 Carlos Laliena Corbera, Les nobles francos en Aragon. La réorganisation aristocratique en Aragon (1134-1137), dans Annales du Midi, 2000, p. 155, 167. Voir aussi Jacques de Cauna, Cadets de Gascogne. La Maison de Marsan de Cauna, Capbreton, 2001, tome II.

7 Charlotte de Castelnau L’Estoile, Connaissance et pouvoirs : les espaces impériaux (16e-17e s.), PU Bordeaux, 2005, p. 290

/image%2F1573499%2F20200419%2Fob_97cd55_isasi-blason.jpg)

/image%2F1573499%2F20200419%2Fob_c6f85f_markeskua-palacio-isasi-image-preview.jpg)

/image%2F1573499%2F20150512%2Fob_f217ca_jdc-5-jdecaunap05.jpg)

/idata%2F3808581%2Fchateaux%2F1-Chateau-Terrien-Lussac-33.jpg)

/idata%2F3808581%2Fimages-2015%2FArcachon-Charles-Daney.jpg)

/idata%2F3808581%2Fimages-jacques-2014%2FCaumale-charmille-DSCF7277.JPG)

/idata%2F3808581%2Fimages-jacques-2013%2Fchateau-du-Prada.jpg)

/idata%2F3808581%2FCorisande%2FBriat-2-Corisande-et-Henri.jpg)

/idata%2F3808581%2Fimages-jacques-2011%2FGorrotxategi-1307186143313-copie-1.jpg)